北海道旅行へ行く前に。独自の文化が残る道内の歴史を学んでみよう

北海道|【更新日】2025年10月5日

かつて「蝦夷地」と呼ばれ、アイヌ民族が独自の文化を育んだ北海道。明治時代の開拓や近代化を経て、今や日本を代表する観光地へと発展しました。

北海道の壮大な自然と豊かな文化は、長い歴史の積み重ねの上に築かれています。北海道の歴史を知ることで、旅先で出会う風景や人々、文化の奥深さをより一層感じることができるはず。

今回は北海道旅行へ行く前に知っておきたい、北海道の歴史をご紹介します。

目次

蝦夷地から北海道へ。アイヌ文化と開拓の歴史

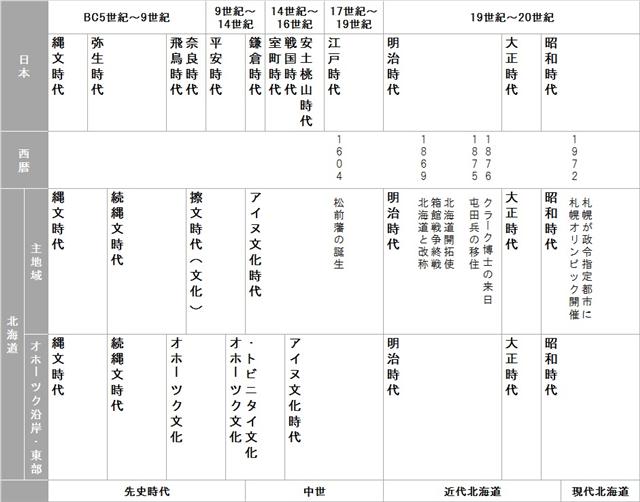

北海道はかつて蝦夷地(えぞち)と呼ばれ、擦文文化から移行した13世紀頃から本州の江戸時代にかけては、先住民アイヌ民族独特の文化の時代が続きました。

明治2年(1869)、箱館戦争が終わると新政府は蝦夷地を北海道と改名し、開拓使を設置。明治7年(1874)には屯田兵制度を設け、北海道の開発に着手しはじめました。

現在、政令指定都市である札幌を擁するまでに発展した北海道。その一方で、明治政府の開拓政策や同化政策などによりアイヌ民族の人口は激減し、固有の習慣や文化の多くが失われました。

北海道の先史時代と続縄文・擦文文化の歩み

アイヌ文化の源流となった擦文時代の暮らし

北海道に人が住みはじめたのは、約2万年前の氷河期と推定されています。道内で最も古い遺跡は、千歳市の祝梅三角山遺跡や上士幌町の嶋木遺跡など。道南の知内町湯の里4遺跡では、1万4000年前の国内最古の墓跡と多くの石器が発見され、国の重要文化財にも指定されました。

本州では縄文時代が終わると弥生時代へと移行しますが、北海道は気候の面から稲作が不可能で漁や狩猟を中心として生活していたことから、続縄文時代と称されます。

本州の飛鳥時代から平安時代に当たる7世紀から12世紀頃の時代には、土器は煮炊きに使用する深鉢形のものが中心となり、本州から土師器や須恵器なども流入してきました。土器の表面を刷毛で擦った痕があることから、北海道では擦文(さつもん)土器、擦文時代と呼ばれています。

集落は河川流域に見られ、サケやマスなどを獲る秋から冬にかけては河口の丘陵上に竪穴住居を構え、大集落を形成。

オホーツク海に注ぐ常呂川(ところがわ)河口付近にある国の史跡・常呂遺跡の竪穴群約2500のうち、2000以上がこの時代のものとされており、擦文文化はアイヌの人々の祖型の文化と考えられています。

北海道北部から東部で生まれたオホーツク文化

オホーツク文化の堅穴住居跡(写真提供/北見市教育委員会)

擦文文化とほぼ並行して、北海道北部から東部のオホーツク海沿岸にはオホーツク文化が生まれたと言われています。

人々は海洋狩猟民でと考えられ、稚内や紋別、網走、羅臼、根室などの遺跡からは実際に釣り針やモリ先などの発達した漁具、アザラシやトドの骨が発見されています。

住居は五角形や六角形の大きな竪穴式。室内にはクマの頭蓋骨を祀る骨塚が設けられ、死者の埋葬法も独特だったと考えられるのだとか。精神文化の面でも独自性が強かったと推測されています。

オホーツク文化と擦文文化、両者の影響を受けたトビニタイ文化

トビニタイ文化の土器(写真提供/東京大学常呂実習施設)

オホーツク文化が後期を迎えると擦文文化の影響を受け、両者の文化を取り入れたトビニタイ文化が生まれました。

道東および国後島付近に存在し、土器や竪穴式住居もそれぞれの文化を融合。住居は海岸付近だけではなく内陸部へも広がり、クマの崇拝は続けられたと言われています。

なお「トビニタイ」とは、出土物を発見した羅臼町飛仁帯(らうすちょうとびにたい)にちなんでいます。

北海道中世の歴史。先住民族の暮らしと和人社会との関わり

自然と共生する、アイヌ民族の生活の営み

擦文時代とトビニタイ文化のあと、北海道の先住民族とされるアイヌの人々の文化時代が訪れます。

アイヌとは、アイヌ語で「人間」という意味。当初、アイヌの人々はコタン(集落)単位で生活を営んでいましたが、15世紀になると交易や争いなどから複数のコタンがまとまり、さらに17世紀には狩猟や漁労場所を含む広い地域を統合する首長が現われたと言われています。

アイヌの住居はチセといい、2間×3間あるいは3間×4間が一般的な造りで、屋根も壁も茅(かや)が使われました。入口が風や雪にさらされるのを防ぐために土間を設け、内部には炉が切られていたとのこと。

生業は狩猟、漁猟、農耕などで、サケを主食とし、秋には遡上するサケを大量に獲り燻製にして保存食としていました。また粟や黍(きび)を栽培し、炊飯や粥で食べていました。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

鎌倉時代以降に勃発した、アイヌと和人の戦い

アイヌの文化を今に伝える人々(写真提供/阿寒観光協会)

アイヌの民族的なまとまりが強まるのは、日本の鎌倉時代から戦国時代。この時代に本州から和人(アイヌ以外の日本人)が進出し交易が行われるようになりましたが、いざこざが絶えずアイヌの人々は武装蜂起を行うことになりました。

主な戦いは1456年(室町時代後期)、道南で和人の鍛冶(かじ)屋がアイヌの少年を殺害したことをきっかけに起きたコシャマインの戦い、1669年(江戸時代初期)に日高地方でアイヌの狩猟採集場をめぐる争いに端を発し、アイヌと松前藩が戦ったシャクシャインの戦い、そして1789年(江戸時代後期)にオホーツクで場所請負人の商取引や労働環境など横暴な和人の振舞いに怒りを感じたアイヌの人々が蜂起に出たクナシリ・メナシの戦いの3つ。

クナシリ・メナシの戦い以降、局地的な衝突や不満は続きながらも、和人による政治経済的支配はさらに強まっていくことになりました。

アイヌ民族との交易権を独占するようになった松前藩

13世紀頃にアイヌ民族と和人の交易が盛んになって以降、15世紀後半を過ぎると和人の活動領域が広まり、アイヌと和人の対立が激化するようになりました。

その争いを鎮定したのが蠣崎(かきざき)氏(のちの松前氏)で、松前藩が誕生するとアイヌ民族との交易権を独占するようになったそう。

しかし争いは収まらず、18世紀になると松前藩はアイヌへの支配を一層強めるように。交易を独占するために和人地と蝦夷地に分け、境に関所を置いて行き来を厳しく制限しました。アイヌはサケ、ニシン、クジラ、トドなどを米や木綿と交換し、干サケ100本に対し米一表というのが交換相場の目安だったそう。

さらにアイヌは松前藩以外との交易を禁止され、交換相場も下げられてしまいました。こうした時の流れとともに、アイヌの伝統的な社会や文化は徐々に衰退を強いられる結果となりました。

松前町には、現在も松前藩に関する文化財などを展示する松前城が再建されています。

開国と箱館港開港

函館を代表する洋館、ハリストス正教会

安政元年(1854)、神奈川県浦賀に来航したペリーは、交易のためいくつかの日本の港を開くことを要求しました。翌年、日米和親条約が締結され3月に下田港と北海道の箱館港が開港されました。

開港後、箱館には欧米人が渡来し、洋館や和洋折衷の建物が次々と建てられるように。特に函館山東麓の元町周辺は交易や外交の中心地として栄え、今も往時から昭和初期にかけて築かれたハイカラな洋風の建物が多く残されています。ちなみに箱館は明治2年(1869)に、函館と改称されました。

北海道の交通手段はレンタカーがおすすめ

いよいよ「北海道」が誕生。近代の歴史

「北海道」誕生とその名の由来

明治維新により新政府が誕生したのち、明治2年(1869)に太政官布告での周知で、蝦夷地を北海道と改称することが決まりました。

北海道の名称は幕末の探検家・松浦武四郎によって名付けられたのだそう。武四郎は6つの道名候補を挙げていましたが、北海道はそのうちのひとつ。蝦夷を音読で「カイ」、これを「加伊」という字に当てて、北に位置することから「北加伊」とする案を元に文字を「北海」に改め、さらに行政上の区画を意味する「道」を補って北海道と命名したそうです。

その後北海道ならびにその属島の行政・開拓をつかさどる省と同格の中央官庁である北海道開拓使が設置され、石狩国、渡島国、十勝国など11国86郡が設けられました。明治15年(1882)に北海道開拓使が廃止されると函館県、札幌県、根室県の3県が誕生しました。

翌年には北海道全体を管轄する農商務省北海道事業管理局が設置されましたが、3県1局は4年後の明治19年(1886)に廃止され、北海道庁が置かれ現在に至っています。

榎本武揚の抵抗と箱館戦争の激闘

明治元年(1868)、旧幕府艦隊8隻を伴い江戸を脱出した幕臣・榎本武揚(たけあき)らは、箱館五稜郭を占拠し本営を置き事実上の独立政権を作り新政府に抵抗しました。

しかし翌年、黒田清隆率いる官軍の総攻撃を受け降伏。新政府軍と旧幕府軍との間で約1年続いた戊辰戦争はこれで終結し、名実ともに明治政府が誕生することになります。

箱館戦争の舞台となった五稜郭は、日本初の洋式城郭。塁形が星型をしていることから五稜郭と呼ばれています。現在は公園として整備されており、入口付近に立つ五稜郭タワーから眺めることができますよ。

北方の防備のために急がれた北海道開拓史

明治政府はロシアの南下政策に対して、北方の防備のため北海道の開拓を急務とし、北海道開拓史を創設しました。目的は札幌の開発、道路・鉄道・港湾の整備、鉱山の開発、官営工場の建設、札幌農学校などの設立とともに、集団移住者と屯田兵による開拓。

開拓使長官になった黒田清隆は10年間で総額1000万円という「開拓史10年計画」を建議すると、官営工場の設立、幌内炭山の開発、石炭輸送用の鉄道の敷設、西洋式農業の移入を図りました。

そして明治6年(1872)、明治政府は北方警備と開拓を兼任させる屯田兵制度を開始しました。

札幌にある野外博物館「北海道開拓の村」では、明治・大正の暮らしを体感することができますよ。

失業した士族の救済を目指した屯田兵制度の創設

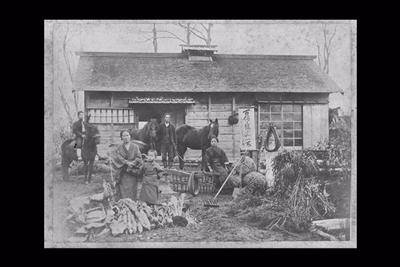

ある屯田兵の家族(写真提供/北海道大学付属図書館)

屯田兵制度は、北海道の北方警備と開拓の重要性に加えて、失業した士族(武士)救済の役割を果たす画期的な政策でもありました。

屯田兵最初の入植地は札幌郡琴似村と決まり、兵屋208戸、中隊本部、練兵場、授産所などを建設し、翌年、山形、宮城、青森の三県から募った士族とその家族約970人が第一陣として生活を開始しました。

彼らは暖房もない簡素な家に住み、酷寒の厳しい自然環境のもと、屯田兵村近辺の未開の地の開墾と農作業に打ち込むとともに、軍隊の訓練も行う厳しい日々を送ることに。最終的に道内には37の屯田兵村ができ、合計約4万人が入植しました。

その後明治37年(1904)まで続いた屯田兵制度。旭川には屯田兵の開拓関係資料や当時の農耕器具などを展示する「旭川兵村記念館」があります。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

戦後から経済発展後の暮らしまで。現代の北海道

政令指定都市に移行した札幌

昭和20年(1945)8月15日、太平洋戦争の敗戦の結果、樺太(現サハリン)と千島列島の領土を失った北海道。昭和27年(1952)から地下資源や工業開発、道路や港の整備が行う北海道総合開発計画が開始され、現在も続いています。

高度成長期の昭和30年代には基幹産業の一つだった炭鉱の閉山が相次ぎ、石炭に支えられてきた町の過疎が進んでいきました。しかし北海道は現在も人気の観光地を維持し、ブランド総合研究所が実施する都道府県別魅力ランキングでは現在も上位を獲得しています。

中でも札幌市は昭和45年(1970)に人口が100万人を突破。その2年後、国内で7番目の政令指定都市に移行しました。政令指定都市では静岡県の浜松市、静岡市に次ぐ広大な面積を誇り、人口は全国の市の中で横浜、大坂、名古屋、福岡に次いで多い数字となっています。

本州と北海道をつなぐ、青函トンネルの開通

昭和29年(1954)9月26日、台風15号により青函連絡船の洞爺丸が沈没。死者・行方不明者を合わせ1155人におよぶ日本海難史上最大の惨事が起きたことをきっかけに青函トンネル構想が具体化し、昭和39年(1964)から掘削が開始されました。

津軽海峡の海底下約100メートルの地中を穿って昭和60年(1985)3月に貫通した青函トンネルの全長は53.85キロ。津軽海峡線として運行を開始したのは、掘削から約24年の歳月を費やした昭和63年(1988)でした。

なお、青函トンネルを通る北海道新幹線は現在新青森駅から新函館北斗駅間が開業しており、その先札幌駅までの区間は2031年度までの開通を目指し開発が進められています。

損をしない北海道旅行!ANA・ダイナミックパッケージの紹介はこちら

独自の歴史を歩んだ北の大地・北海道

自然と文化が共存する北の大地・北海道。今回は先史時代から現代までの、北海道が歩んだ独自の歴史をたどりました。

混乱の時代を経ながらも、北海道は現在も開発が続き、観光地としても見どころの非常に多いエリアへと発展しています。

北海道を訪れた際はぜひ歴史にまつわるスポットにも足を運び、長い時間の中で生まれた文化や歴史に触れてみてはいかがでしょうか。