昔の札幌へタイムトリップ!「札幌村郷土記念館」でディープな歴史観光

札幌市|【更新日】2024年11月1日

日本最北の政令都市として、全国で4番目に人口が多い札幌。明治時代が始まる少し前までは、見渡す限りの原野が広がっていたことを知っていますか?

ここはそんな昔の札幌からの歴史と発展を知れる場所。現在の街にも名残りが残る“札幌村”(現札幌市東区)の歴史を知れば、観光をもっと楽しめるはずです!

目次

知る人ぞ知る、札幌村郷土記念館とは?

閑静な住宅地に佇み、札幌の歴史を伝える

敷地内には遠くを見据える大友亀太郎の像があります

札幌村郷土記念館があるのは、札幌市東区の閑静な住宅地。この一帯から“サツホロ”の開墾は始まりました。

同館は、幕府に蝦夷地開墾を命じられた大友亀太郎の役宅跡地に建ち、敷地は「大友亀太郎役宅跡」として史跡にも指定されています。

実は札幌市民にもあまり知られていない穴場の施設。ここを訪れることで、札幌についての知識は一歩リードできますよ♪

貴重な文化財や、歴史を語る郷土資料がずらり

この地で生きていた人々の息吹を感じる資料がいっぱい

入口でスリッパに履き替えてから館内へ。

札幌村に関わる郷土資料が所狭しと並んでいて、中には札幌市の無形文化財「丘珠獅子舞(おかだまししまい)」の頭や衣裳なども。

大友亀太郎の古文書や遺品、ゆかりの品合計55点、札幌村の特産品となったタマネギの関連資料59点は有形文化財に指定されています。

札幌の発展に重要な役割を果たした偉人・大友亀太郎

原野を切り拓き、安住の地に整えたリーダー

館内を案内してくださる玉井さんの説明が勉強になる!

来館者が多くなければ、事務局長の玉井晶子さんが丁寧に説明してくれます。

大友亀太郎は、二宮尊徳(二宮金次郎)の門下生で、慶応2年(1866年)に「蝦夷地開墾掛」に任命されたあと、原野を調査して開墾の地を“サツホロ”に決めた人。

後に明治政府によって開拓使が設置されますが、それより先に訪れて原始林を切り拓き、札幌の基盤を作りました。

まずは約4キロもの用水路、道路、橋などの整備をして、開墾のための移住者が安心して住めるように導いたそう。

冬は酷寒、夏はクマも出る過酷な土地ですが、頼れるリーダーがいてきっと心強かったでしょうね。

大友堀の一部は創成川として東西の基準に

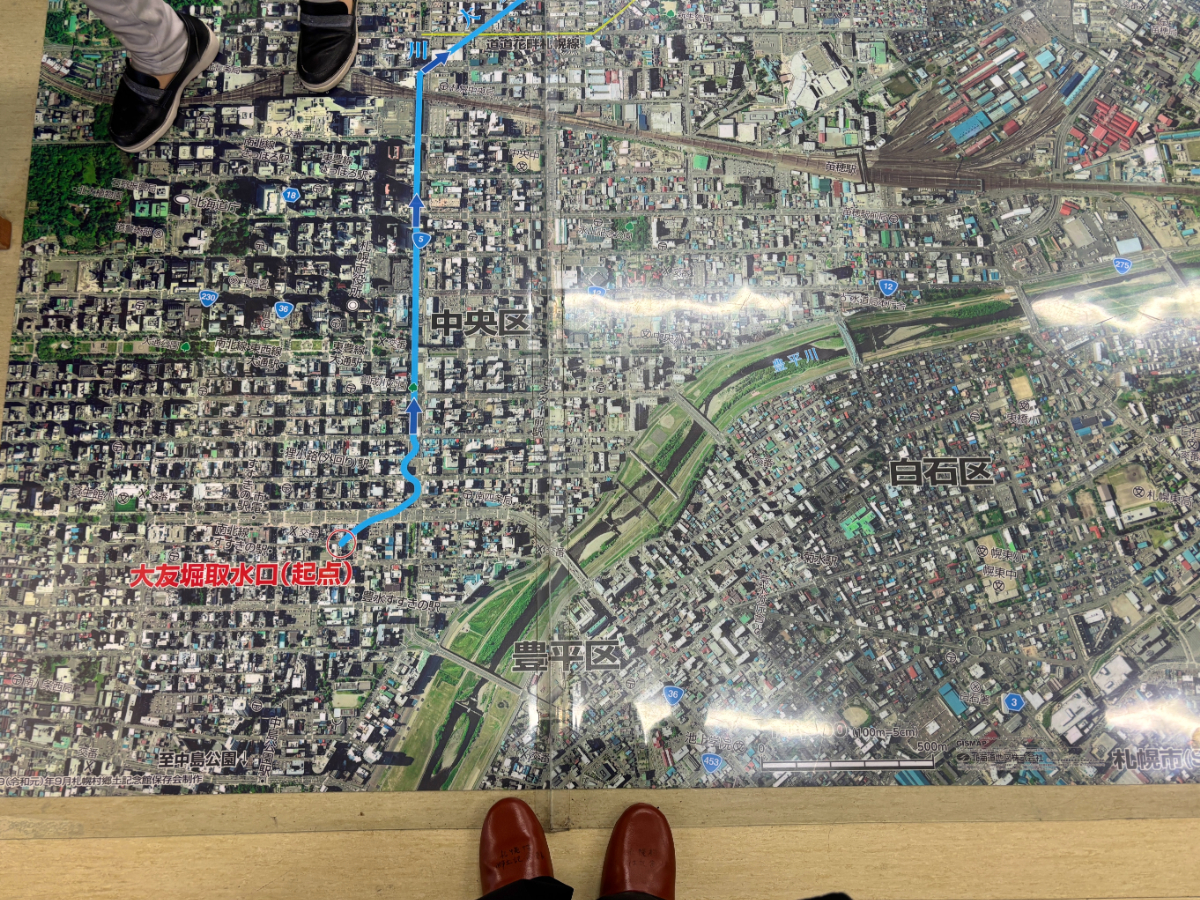

青いラインが大友堀があった場所、想像以上に長い!

用水路の工事は「一万両の大工事」と呼ばれたほどの大規模なもの。毎日40人〜50人の人夫が汗まみれ、土まみれで働いたそうです。

飲料水や物資の運搬路、水田の灌漑用水として利用されたこの堀は、大友堀と名付けられ、現在の創成川の一部として今も残っています。

創成川の北1条〜南4条は両岸に公園が作られていて、移動がてら散策するのもおすすめです!

札幌の街は、明治政府の開拓判官・島義勇が京都を参考にして碁盤目状のまちづくりをおこなったというのは有名ですが、大友堀の一部が東西の基準線として使われたんですよ。

街の中心部より少し東側を南北に流れる創成川を基準に、川より東が「東◯丁目」、西が「西◯丁目」、南北の中心は大通公園となっているので、覚えておくと便利かもしれません。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

実は西洋野菜!日本のタマネギ栽培はこの地が発祥

札幌農学校から教わったタマネギ栽培が大成功!

タマネギ栽培農具がたくさん残っています

この地が発祥となったものはもう一つ、タマネギ栽培があります。

現在では食卓に欠かせないタマネギですが、明治初め頃は見知らぬ西洋野菜でした。

北海道にタマネギが入ってきたのが明治4年(1871年)のこと。

この地に適していると判断されたタマネギが、札幌農学校(現在の北海道大学)の指導で栽培が始まり、明治16年(1883年)には日本で初めて“商品”に!

その後、札幌のタマネギは日本国内のみならず、ロシアや台湾、フィリピンなどに輸出されるようになりました。その貿易のためのパスポートも記念館に展示されていますよ。

甘みが詰まった「札幌黄」を使った食品もおすすめ

札幌駅にある北海道どさんこプラザ札幌店で購入!

札幌村で栽培されていたタマネギは、アメリカ産の「イエロー・グローブ・ダンバース」が原種の「札幌黄」。

加熱するほどに甘みを増す特徴があり、現在はその味わいを活かした加工食品も販売されています。

道産豚ホルモンを漬け込んだ「丘珠ホルモン」や、オニオンスープが有名です。

札幌村郷土記念館では販売していませんが、駅や空港のアンテナショップをチェックしてみてください♪

札幌村で使われていた日用品や家財も興味深い

アイスバーンでも安心!スパイク付きの下駄

歴史はちょっと苦手……という方は、札幌村で使われていた日用品や家財をご覧ください。

正月の晴れ着用の下駄に滑り止めのスパイクがついていたり、雪国らしい工夫が興味深いです。

今でもちゃんと動く蓄音機!初めて音色を聴きました

手回しの蓄音機や、ムシカマド(移動可能な炊飯かまど)もありました。

ほかにはダイヤルのない電話など、世代によっては使い方がまったくわからないものも!

どんな生活をしていたのか思いを馳せながら展示品を見ていると、昔の人々が身近に感じられます。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

札幌村と国内外の文豪との意外な関わり

石川啄木の純愛エピソードに胸が高鳴る

札幌村出身・橘智恵子さんの資料

北海道の小学校や新聞社に勤めていたこともある歌人・石川啄木は、札幌村との意外な繋がりがありました。

それは、札幌村のリンゴ農家に生まれ、札幌高等女学校で教育を受けた橘智恵子さん。

函館の小学校で教育実習をしていた彼女と出会った啄木は、叶わぬ恋心を抱きながら、手紙をやりとりしていたというエピソードが残っています。

歌集「一握の砂」を寄贈したお返しとして、智恵子さんが嫁ぎ先の牧場からバターを送ってくれた際の、

「石狩の空知郡(そらちごほり)の牧場のお嫁さんより送り来しバタかな」

という歌は、その牧場があった岩見沢市に歌碑が立てられました。

ロシア文豪・トルストイと文学少女の交流

トルストイとの文通の経緯や手紙の内容を記したパネル

札幌村と文豪との関わりはほかにもあり、明治41年(1908年)には、村の文学少女・村木キヨさんがロシアの文豪・トルストイに宛てたファンレターに返事が来たという大ニュースが!

トルストイの手紙と自筆サイン入りの肖像画が展示されていて、こちらは海外の方も見に来たりするそう。

思いもかけず日本とロシアをつなぐ資料を発見し、心温まります。

札幌をもっと楽しめる!新たな視点を得られる施設

大友亀太郎による札幌村ができてから現在に至るまで約160年ほど。村の誕生からの歴史が、この小さな記念館に詰まっています。

帰るときには、札幌を見る目が少し変わっているかも?

関わりの深い創成川や北海道大学も観光すると、より札幌の街を深く楽しめるはずです。入館は無料なので、ぜひ気軽に訪れてくださいね。

「札幌村郷土記念館」へのアクセス

-

【住所】北海道札幌市東区北13条東16丁目2-6

【アクセス】地下鉄東豊線環状通東駅4番出口より徒歩3分

【問い合わせ(電話番号)】011-782-2294

【開館時間】10:00~16:00

【休館日】月、祝日の翌日、年末年始(12/29〜1/5)

【料金】入館無料

【駐車場】あり(お声がけください)

※掲載時の情報です。