遠州三山の一つ、袋井「法多山尊永寺」で厄除開運のご利益を授かろう

袋井市|【更新日】2023年12月26日

遠州三山といえば、萬松山可睡斎(ばんしょうざんかすいさい)、医王山油山寺(いおうざんゆさんじ)、そして法多山尊永寺(はったさんそんえいじ)。いずれも袋井市内にある古刹です。

今回は、古来より厄除観音と呼ばれ、多くの信仰を集める法多山の歴史や広大な境内の様子についてご紹介しましょう。

目次

「はったさん」の呼び名で親しまれる厄除観音

725年に行基上人が開創した古刹

静岡県、特に西部に住んでいる方には馴染み深い法多山尊永寺。寺号の尊永寺より、山号の「はったさん」で親しまれています。

奈良時代の725年、聖武天皇の勅命を受けた行基上人が自ら彫り上げた御本尊、正観世音菩薩を安置したのが縁起といわれています。

中世以降は今川家、豊臣秀吉、徳川家等、有力武将の信仰を集めました。

広大な境内は12の寺があった名残

法多山を初めて訪れた方は、敷地の広さに驚くかもしれません。山門から本堂まで歩いておよそ15分。

最盛期の法多山には60坊余り、江戸時代末期にも12坊の寺がありましたが、明治維新の“一山一寺”によって多くの寺が統廃合された際に、一山を統合して総号を尊永寺と改めました。

国指定重要文化財の仁王門をくぐって境内へ

江戸時代に再建された迫力ある仁王門

では、仁王門から境内に入りましょう。

戦国時代に焼失し、1640年、江戸時代に建立された仁王門は国指定重要文化財。

どっしりと力強く、ここから先の境内を守っています。

シックな佇まいの黒門は正法院の山門だった

仁王門から少し歩くと、1711年に建立された黒門が見えます。こちらは12坊の一つ、塔頭寺院正方院の門でした。

黒をベースに朱がアクセントに入り、白い塀とのコントラストが美しく映えます。内側の庭園では徳川家康公お手植えの松が今も大切に手入れされています。

長い参道を歩き長い階段をひたすら登る

長い参道を歩くと、続くのはこちらの長い階段です。一段一段、踏みしめて登っていきましょう。

息が上がってきたら紅葉を見ながら一休み。晩秋の涼しい空気の中、少しだけ汗ばんできました。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

階段の上にそびえ立つ本堂へ

最後の階段を登って開ける視界

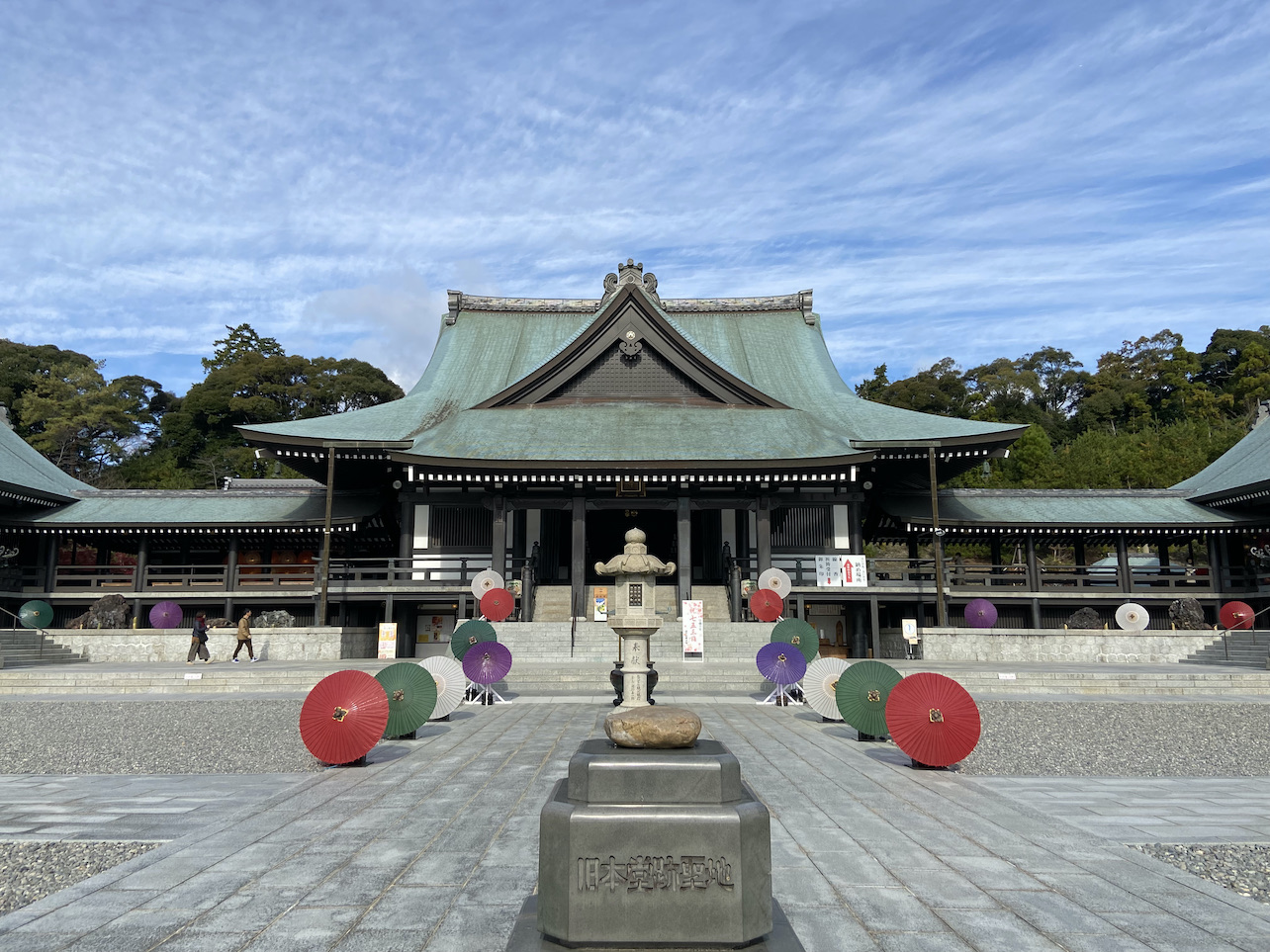

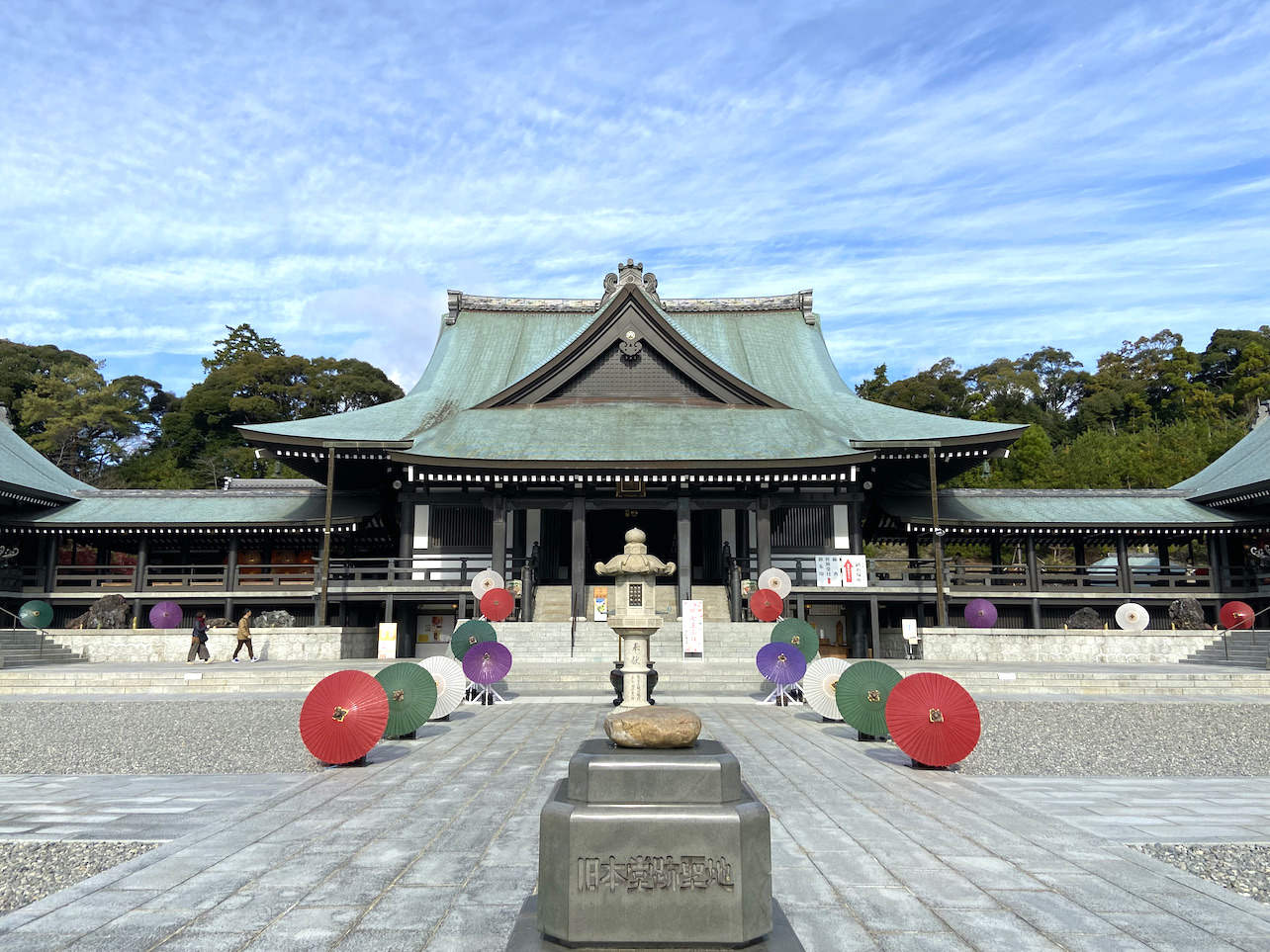

最後の階段を登り切るといきなり視界が開け、正面で迎えてくれるのは大きな本堂。その迫力に圧倒されます。

訪れた日はもみじまつりが開催されており、飾られた色とりどりの和傘が目を楽しませてくれました。

大きな手水舎で身を清めてからお参りを

本堂に向かって歩いて行きたくなりますが、まずは右手にある大きな手水舎で身を清めましょう。

手水舎も和傘や季節の花々で美しく飾られています。柄杓はなく、流れ出る水で手を洗う心配りも。

御本尊、正観世音菩薩に厄除開運を願う

いよいよ本堂へ。

厄が寄り付きませんように、運が開けますように、御本尊の厄除観音に厄除開運を願います。

なお、こちらでは護摩祈祷が1日6回行われており、予約不要、当日申し込んで受けることができます。

受付はご祈祷時刻の10分前までですので、希望される方は余裕をもって受付を済ませておきましょう。

江戸時代に奉納された灯篭。人々の願いに思いを馳せる

こちらは江戸時代に奉納された灯籠。元号や奉納した人の名前を今も読み取ることができます。

一人一人の名前を読みながら、何を願ってこの灯籠を奉納したのか、どのように暮らしていたのか、想像したくなります。

遠江三十三観音第五番札所の「諸尊堂北谷寺」

旧本堂に安置された十一面観音の変遷

こちらは本堂の右手前にある諸尊堂北谷寺(しょそんどうほっこくじ)。お堂は1857年に建立された旧本堂です。

北谷寺はもともと法多山の北、北谷という集落にあり、遠江三十三観音の第五札所として地域の人々に大切にされていました。

その後、北谷寺は残念ながら廃寺になったため、御本尊の十一面観音を法多山でお連れすることになり、最初は境内の氷室神社の拝殿にお祀りされていました。

1998年の大雨で拝殿が流されてしまい、救い出された御本尊は、その当時は大師堂であった現在のお堂で弘法大師様の脇に祀られます。

2004年、本堂の左手前に新しく完成した大師堂にお大師様が移り、このお堂は諸尊堂兼北谷寺とされました。

歴史を感じる天井絵に出征祈願の額

諸尊堂と呼ばれるこちらのお堂には、十二支守本尊、出世大黒天、賓頭盧尊者(おびんずるさま)もお祀りされています。

上を見上げると草花や生き物が描かれた天井絵があり、中央の十二支包囲盤には「明治36年」の文字が。

橋を渡る兵隊が描かれた出征祈願の扁額も飾られ、時代を超えた人々の願いを感じます。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

どんな時も女性の味方「二葉神社」

浜松の遊郭から移された神社

大師堂近くの階段を降りると、鐘楼堂の一段下にずらりと並ぶ赤い鳥居。

二葉神社はもともと浜松の遊郭にあり、そこで働く女性達がお金を出し合って建立、守り神として大切にされていました。

1956年の遊郭解体に伴い、女性達はお社が存続できる場所を求め、法多山へと移されます。

「結縁乃帯」に想いをしたためよう

色とりどりの布は「結縁乃帯」(けちえんのおび)。

かつて芸妓さん達の間では、大切な人の名前や願いを書いた紙や布を、寺社の境内に結んで願掛けをするのが流行っていたそうです。

好きな色の帯に想いをしたためて二葉神社境内に結べば、あなたの願いも叶うかもしれません。

折々の行事を楽しみに、季節ごとの法多山を訪れよう

法多山ではお正月の元始祭はもちろん、節分祭や一年で最もご利益のある7月10日の万灯祭(まんとうさい)などの行事を開催。

中でも、室町時代から伝わる田遊祭は国記録選択無形文化財、地域の人々が守り続ける伝統のお祭りです。

この他、季節の催しとしてさくらまつりや風鈴まつり、もみじまつりなども開催されます。

一度訪れると、また違う季節に来てみたくなる法多山。厄除開運のご利益を授かりに出掛けてみませんか。

法多山尊永寺へのアクセス

-

【住所】静岡県袋井市豊沢2777

【駐車場】なし、周辺の民間駐車場を利用

【公式サイト】https://www.hattasan.or.jp/

※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご覧ください。