千年の伝統を未来につなぐ。掛川の手織元「小崎葛布工芸」

掛川市|【更新日】2023年11月29日

“葛”といえば何を連想されますか?葛もちなどの和菓子や、葛根湯などの漢方薬を思いつく方が多いかもしれませんね。

葛の繊維は葛布(くずふ)という織物になり、昔から衣類などに活用されてきました。

葛布は静岡県掛川市の伝統工芸品。市内には千年前と変わらない製法で葛布を作る手織元があります。この記事では、手織元の一つ「小崎葛布工芸」についてご紹介します。

目次

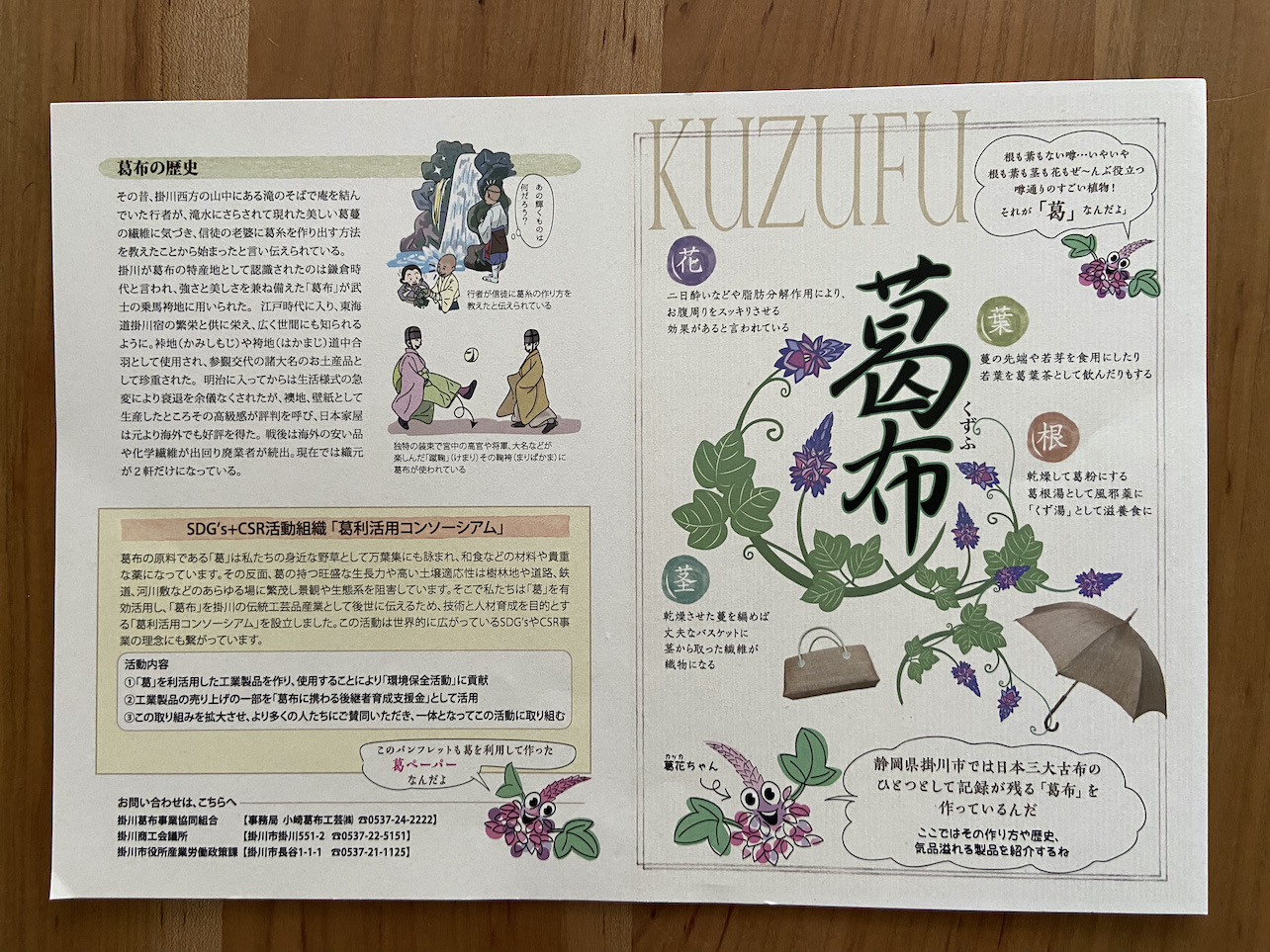

日本三大古布の一つ、掛川の葛布の歴史

行者が葛糸の作り方を教えたという言い伝え

日本三大古布とは、沖縄の芭蕉布、山形・新潟のしな布、そして葛布のこと。日本では古来より、その土地に自生する植物から繊維をとり、布を織ってきました。

その昔、行者が滝の水にさらされた美しい葛のつるを見つけて、信徒に葛糸の作り方を教え、そこから葛布作りが始まったとの言い伝えがあります。

鎌倉時代には葛布の特産地に

今も残る葛布の記録は古く、鎌倉時代まで遡ります。

当時、掛川市内には原田荘という荘園がありましたが、その領主の記録に「原田荘西山城主が葛布の直垂(ひたたれ、昔の衣服)を着ていたところ、源頼朝公にそれは何かと尋ねられ、『この葛布は当国で作られたものです』と答えた」と記されているそうです。

当時は、蹴鞠の時に履く袴の生地としても使われていました。

参勤交代のお土産品として珍重

江戸時代になると掛川は東海道の宿場町として栄え、藩主の太田家が葛布の生産を奨励。

また、参勤交代で江戸に入る手前で見栄えの良い葛布の衣装に着替えたことや、諸大名のお土産品として好まれたことから、その評判は全国に広まります。

武士を中心に、裃(かみしも)、乗馬袴、道中合羽などの生地に珍重されました。

こちらの看板は江戸時代のもの。この看板が掲げられていた当時、お店にはどのようなお客様が訪れていたのでしょうか。

海外に輸出されたサンシェード

武士の時代が終わると衣類としての需要は減少。明治以降はふすま地や壁紙として使われるようになります。

その人気は海外まで広がり、アメリカで葛布の壁紙が「Grass Cloth」として評判を呼びました。

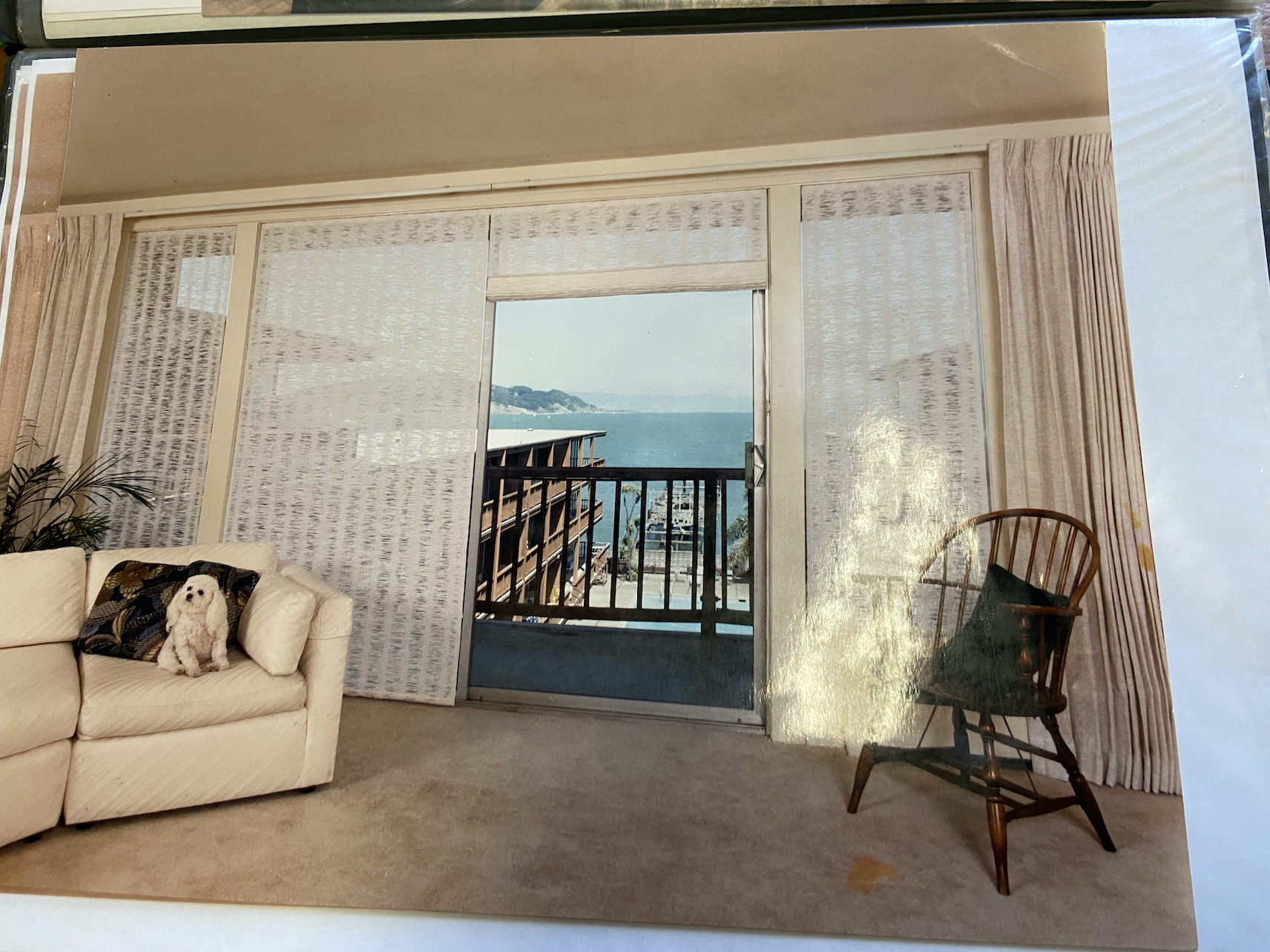

写真はアメリカで使われているサンシェード。洋風のインテリアにもよく馴染み、高級感を感じます。

中からは風景が透けて見えますが、外からは室内が見えにくいため、プライバシーを守ることができると好評だったそうです

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

掛川城下の歴史ある手織元

掛川城の南、逆川の対岸に工房と店舗を構える

小崎葛布工芸は掛川城のすぐ南を流れる逆川の対岸に位置し、住所も「城下」。宿場町として賑わっていた頃の旅人たちの往来が目に浮かぶよう。

建物の1階が店舗、2階が工房となっています。

読み方は小崎「かっぷ」工芸

葛布は「くずふ」「くずぬの」とも読みますが、掛川の方とお話すると「かっぷ」と言う方が多いように感じます。

小崎葛布工芸も正式な読み方は「おざきかっぷこうげい」とのことです。

人の手が作り出す美しさ。機械化できない工程

自生する葛から糸を作り、織り上げるまで

取材の時に、まず見せていただいたのは葛布の作り方をまとめた動画でした。

暑い夏に葛の長い蔓を収穫し、熱湯で煮てきれいな水に半日漬け、地中で2晩発酵。川で皮を洗い流し、芯を抜いてヌカに1晩浸け、再び川で洗って干すと写真の「葛苧(くずお)」になります。

葛苧を縦に細く裂いて「葛結び」という結び方で長い糸にし、束にするまでが「葛つぐり」。

ようやくできた葛糸は織元に運ばれ、手織り機で織り上げられます。

結び目が独特の風合いに

葛の収穫から織り上げるまで、全ての工程が手作業の葛布作り。糸の結び目が布地に現れ、それが独特の風合いを生み出します。

生の葛の蔓100kgからできる葛糸はわずか1kg。

全ての工程を見せていただいたことで、なおさら人の手だけで作り出された美しさ、ありがたさを感じました。

体験して手織りの難しさを実感

手織りの実演も見せていただきました。

葛糸の束、つぐりを納めた杼(ひ)が縦糸の間を左右に滑り、筬(おさ)で手前に横糸を寄せると、カタンカタンとリズミカルな音とともに布地が織り上がっていきます。

この日は30cmを40分ほどのペースで織ったとのこと。

見ているととてもリズムが気持ちよく、楽しそうだったのですが…

「では、やってみましょうか」と織り機に座った途端、手足が動かなくなりました。

右手の杼を左手に渡して横糸を通したら、右手で筬を手前に動かし、片足のペダルを踏む。今度は反対の手足で同じ動作をして、以下繰り返しのはずなのですが、いちいち考えないと体が動きません。

葛糸を杼から出すのも難しく、ご覧のとおりヨレヨレに。

ほんの数分の体験なのに、なぜか汗びっしょりで筋肉痛になり、職人の方の偉大さを実感しました。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

使い込むほどに増す葛布製品の魅力

店舗に並ぶ美しい製品

葛布ができるまでの大変さを身を持って体験した後、美しい葛布製品をじっくり見せていただきました。

和装だけでなく、洋装の時に持っても素敵なバッグ。初めてお会いする方とのお話の糸口になりそうな名刺入れ。

色合いがかわいらしいコースターは800円からと、気軽に暮らしの中に取り入れられそうです。

涼しげな日傘や帽子

透け感が涼しげな日傘。こちらの紺色の他にグレーや生成りなど生地の色は5色あり、中骨の色も選ぶことができます。

男性が持っても素敵ですね。

帽子は葛の自然の色で、風通しが良さそうです。ちょうどお店を訪れていたお客様が帽子を持っていて、頭に馴染んでいる様子がおしゃれでした。

経年によって魅力が増す

左は新しい葛布、右は30〜40年前のふすまをついたてに仕立て直したもの。時が経つと色が変化し、味わいが増します。

長く大切に使いながら、変わっていく風合いを楽しむことができ、暮らしが豊かになりそうですね。

昔はお嫁入りの時に座布団を贈った

以前、掛川ではお嫁入りの時に葛布の座布団を贈っていたとのこと。柔らかく、さらりとした手触りで、四季を通して心地よく使うことができそうです。

また、成人式の時に葛布のバッグ、帯、草履を揃えることもあったそう。葛布は人生の節目を彩るお祝い品として、掛川の人の暮らしに寄り添っていました。

220年前の葛布の衣類

こちらは220年前の葛布の衣類で、栃木県の方から「自分が持っているより、掛川にお返しした方が良いと思って」と送られてきたものとのこと。

その方のご先祖が、江戸時代に上方に馬を買いにいく途中、掛川で葛布を買ったことが記録されていたそうです。

そんなに古いものとは思えないほど美しく、色合いも素敵でした。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

次の時代へと繋ぐ葛の利用

伝統工芸と地球環境をともに守る

葛布の手織元は時代の変遷とともに減り、現在は掛川市内に2軒になりました。

小崎葛布工芸では、代表取締役の小崎隆志さんの甥、将徳さんを中心に、新しい葛の活用に取り組んでいます。

葛は貴重な資源であると同時に、繁殖力が旺盛なため景観や生態系を阻害する一面も。

葛を活用して伝統工芸の葛布と環境を同時に守るため、掛川葛布事業協同組合や商工会議所、市役所などが「葛利活用コンソーシアム」を立ち上げました。

新しい葛の利用へ

取組の一つとして、葛を粉砕して作った葛繊維紙の活用が進められています。

コンソーシアムに参加するソフトバンクや鈴与グループなどの大手企業でも、名刺や紙袋に活用しているとのこと。

奈良時代の正倉院では葛で編んだ箱に書物を保管していたこと、水戸光圀公が葛の薬効に注目して本に書かせていたこと、葛を混ぜ込んだ壁材の活用のことなど、遥か過去から未来まで、葛とその活用に関するお話をたくさん聞かせていただきました。

葛布に触れてその魅力を知る

古くから、食用、薬、そして葛布とさまざまな形で人の暮らしを支えてきた葛。

伝統の技を未来に繋げながら、新しい利用にも取り組む小崎葛布工芸をぜひ訪れてみてください。本物の葛布を見て、手で触れて、その魅力を知ることができます。

「小崎葛布工芸」へのアクセス

-

【住所】静岡県掛川市城下3-4

【営業時間】9:00~17:00

【定休日】火曜

【公式サイト】https://ozaki-kuzufu.jp/

※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご覧ください。