東海の名城「掛川城」へ。名だたる武将が繰り広げた攻防や天守閣の歴史

掛川市|【更新日】2023年10月11日

静岡県掛川市の中心市街地では、白く美しい掛川城の天守閣をあちこちから見上げることができます。

小高い丘に凛と立つ城は、激しい攻防が繰り広げられた場所でもありました。今回は掛川城天守閣、御殿、二の丸茶室と竹の丸をご紹介します。

目次

獲って、獲られて…遠江の要衝、掛川城の歴史

戦国時代に今川氏が築城

現在の掛川城から少し東に位置した掛川古城。戦国時代に駿河(現在の静岡県中部)の今川氏が、重臣の朝比奈泰煕(やすひろ)に築城させました。

今川氏が遠江(とおとうみ、静岡県西部)で勢力を拡大するにつれ、1512年から13年頃に現在の場所に掛川城が作られました。

1560年に桶狭間で今川義元が討たれ、1568年に武田信玄の駿河侵攻を受けて今川氏真は敗走。掛川城に立てこもります。

徳川から豊臣へ。山内一豊が天守閣を築き、城郭を拡大

今川攻めで利害が一致する信玄と徳川家康。今川領の駿河を信玄、遠江を家康に分割する密約があったとされ、家康が掛川城を攻撃します。

今川勢は半年に及ぶ攻撃から城を守り抜き、家康は和睦によって城を獲りました。

その後20年ほど徳川の城でしたが、1590年に豊臣秀吉が家康を関東に移し、配下の山内一豊を掛川城に入れます。

一豊は天守閣を築き、城郭を拡げ、城下町を整備。城の美しい姿は「東海の名城」と讃えられました。

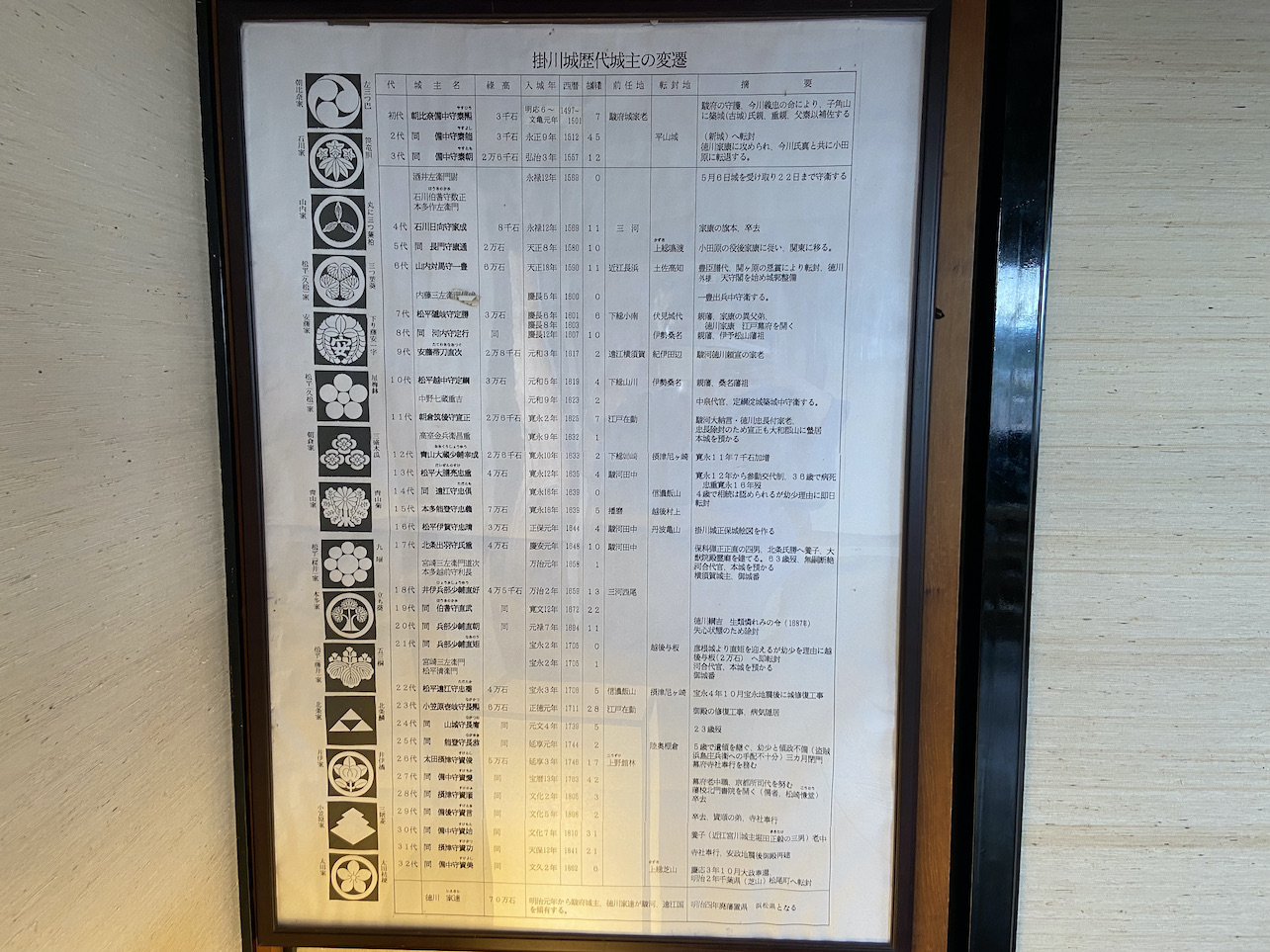

江戸時代にも26人が城主を務める

一豊の11年の在城期間中、1598年に秀吉が死去。1600年の関ヶ原の戦いで、一豊は家康の東軍につき、関ヶ原の恩賞として土佐に転封されます。

その後、江戸時代が終わるまでおよそ270年の間に26人が城主を務めました。

ここは遠江の要衝、幕府は実力がある者を置きたいのですが、力をつけ過ぎると危険なため、頃合いをみて城主を交代させたとのことです。

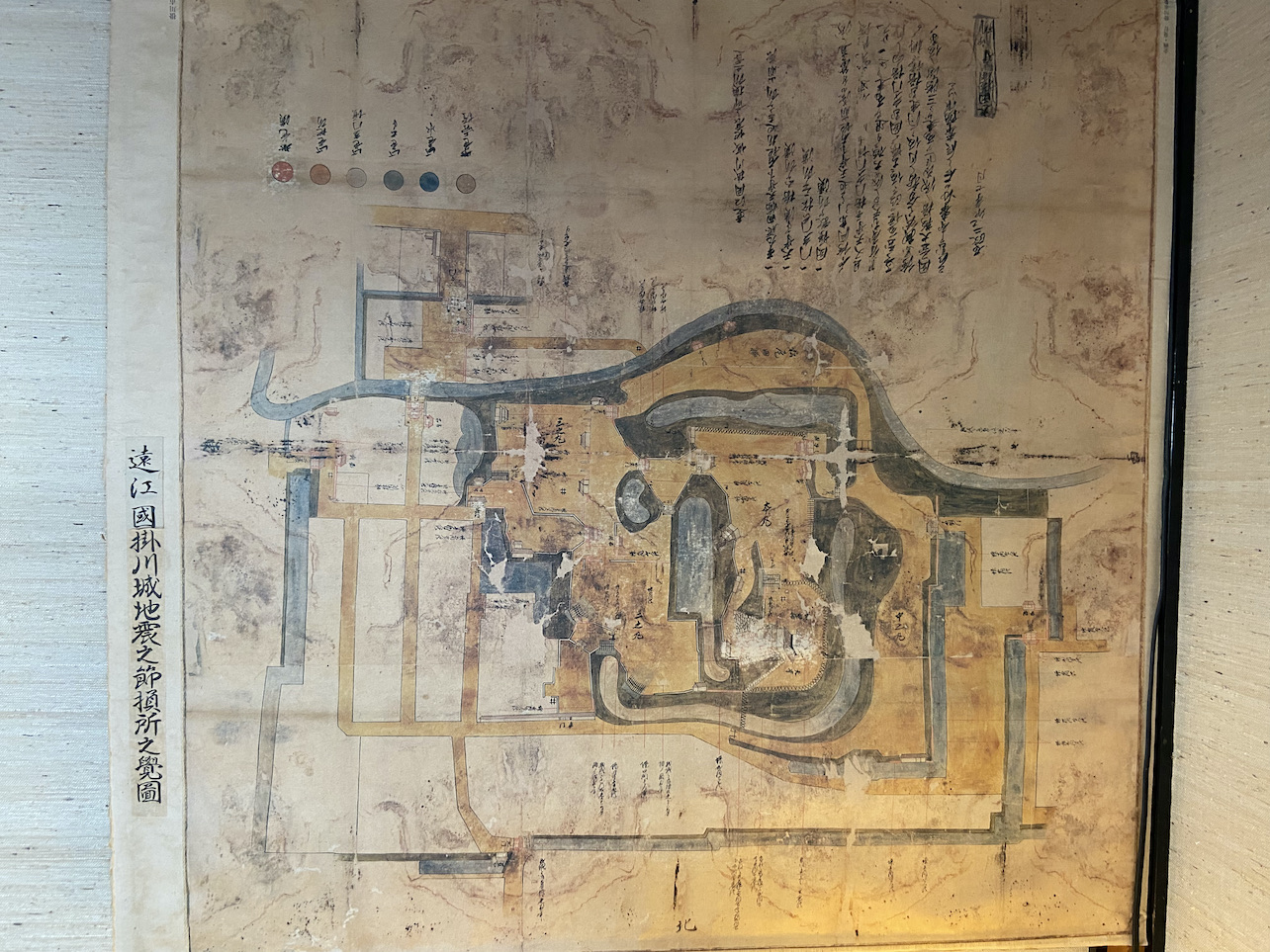

安政の東海大地震の被害報告

1854年の安政の東海大地震により、天守閣など城の大部分が倒壊。こちらは地震の被害報告図です。

御殿、太鼓櫓、蕗(ふき)の門などは再建されましたが、それ以外の建物は再建されないまま1868年の明治維新を迎え、1869年に掛川城は廃城となりました。

なお、被害報告図には軍事に関わる施設のみ載せるため、居住や執務の場所である御殿はこの図に描かれていないとのことです。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

美しくそびえる日本初の木造復元天守閣

2024年秋に30周年を迎える天守閣

現在の天守閣は、1994年に国内で初めて木造復元されたもの。2024年には30周年を迎えます。

外壁の白い漆喰に黒塗りの廻縁(まわりえん)や高欄(こうらん、廻縁の手すり)がアクセントとなり、「東海の名城」と讃えられていた頃の美しい姿を見せています。

「雲霧城」の由来、日本で3番目に深い「霧吹きの井戸」

こちらは天守台に現存する霧吹きの井戸。深さ45m で日本で3番目に深く、今も水面を見ることができます。

家康が城にこもった氏真を攻めたとき、井戸が霧を吹いて城をすっぽりと覆い隠したため、徳川軍が攻撃できなくなったとのこと。掛川城は「雲霧城」とも呼ばれるようになりました。

外観3層、内部4階。急な階段を登る

天守閣は外から見ると3層ですが、内部は4階建てです。

階段は急角度で、当時の人たちも大変だったのではと疑問に思ったのですが、そもそも天守は日常的に使う建物ではなく、城を攻められたときの最終防衛拠点。登り降りしやすい階段をつける必要はなかったとのことです。

天守閣に登るときは、動きやすいパンツスタイルがおすすめですよ。

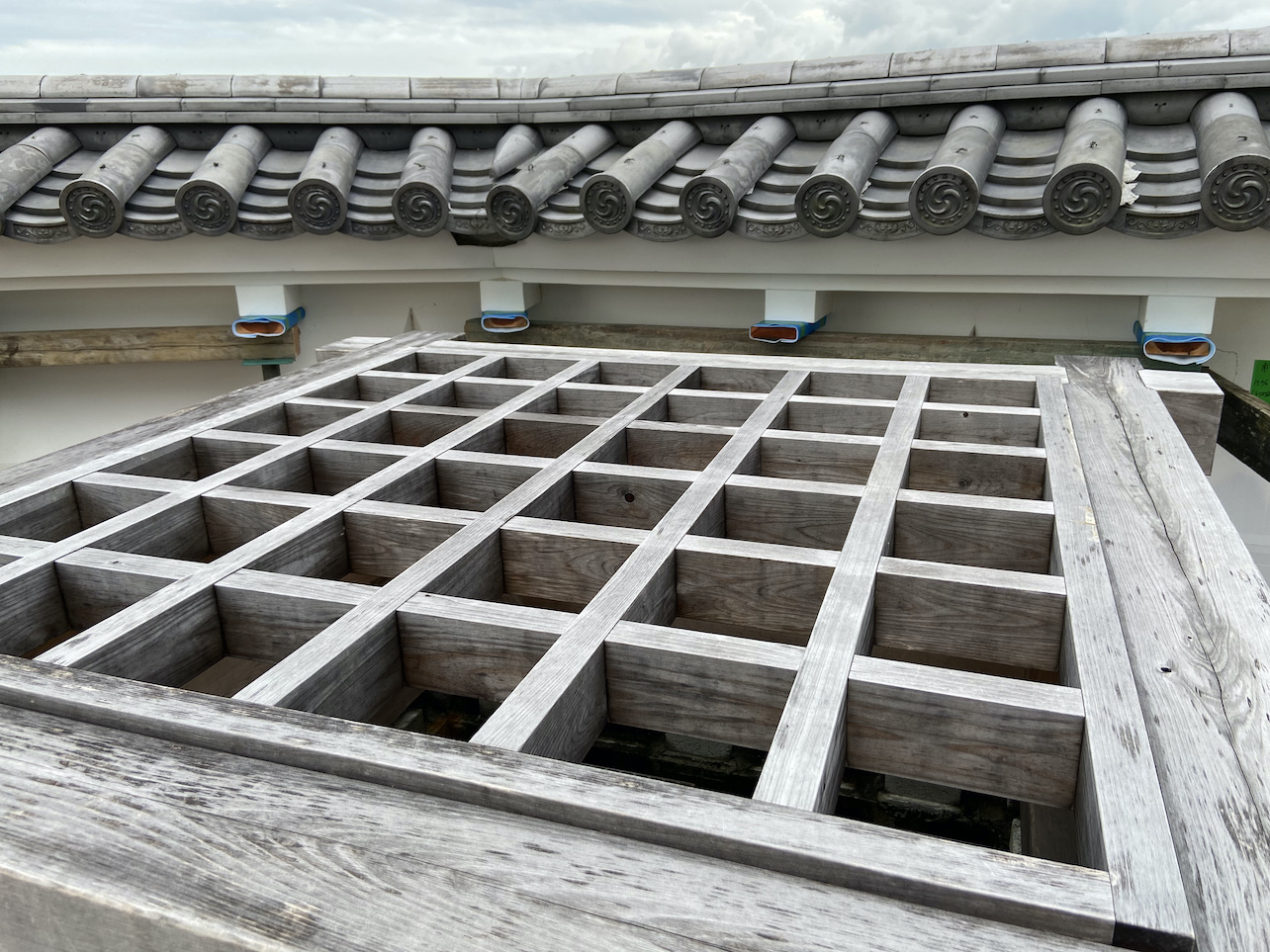

戦うための城の構えが随所に

こちらはいざというときに城主を守るため、兵を潜ませておく武者隠し。

これ以外にも、石落としや鉄砲や弓矢で攻撃するための狭間(さま)など、戦うための城としての構えを随所に見ることができます。

山内一豊が結ぶ高知との縁

掛川から土佐に転封された一豊は、高知城の天守閣を築くときに「掛川城の天守閣のとおり」作るよう指示。

創建時の天守閣は火災で消失しましたが、1749年にほぼ元の姿で再建された天守閣が現存しています。

掛川城の天守閣を復元するときには、残っている絵図に加え、高知城の天守閣を参考にしたとのこと。

天守閣最上階の天井には高知特産の簗瀬杉(やなせすぎ)が使用されており、一豊が結んだ高知とのご縁を感じます。

日本に4カ所だけ。現存する貴重な御殿

安政の東海大地震後に再建された御殿

安政の東海大地震で天守閣などとともに御殿も倒壊しましたが、31代城主太田資功(すけかつ)によって1855年から1861年にかけて再建されました。

現存する御殿は、掛川城をはじめ、高知城、二条城、川越城の4ヵ所のみ。貴重な建物として重要文化財に指定されています。

玄関には最後の城主、太田家の桔梗紋

太田資功の次の城主、太田資美(すけよし)が掛川城最後の城主。資美は掛川を去った後、現在の千葉県に移り、上総松尾藩の知事となりました。

ちなみに、太田家は江戸城を築城した太田道灌(どうかん)の子孫にあたります。御殿の玄関の上には、太田家の桔梗の家紋が掲げられています。

公務を行う部屋と居住スペースおよそ20室が並ぶ

本来の御殿は、藩の公的式典の場、城主の私邸と公邸、藩の政務を行う場の3つの役割を持っていました。

総床面積947㎡の平屋におよそ20の部屋が並び、城主、家老や目付・奉行、配下の武士たちがお勤めをする姿が思い浮かばれます。

御書院上の間の床の間と脇

こちらは城主が対面を行う御所院上の間。

床の間の掛け軸は、家老の太田資逢(すけのぶ)が書いた「虎」の字です。太田資逢は廃藩後も掛川に留まり、習字の先生をしていたとのこと。

床の間右の「脇」には違い棚が作られ、書院造の特徴をよく見ることができます。

杉良太郎さんが寄贈した城主の甲冑

こちらは杉良太郎さんが寄贈した、22代城主松平忠喬(ただたか)と26代城主太田資俊(すけとし)の甲冑。

「時代劇役者としてシンボルになるものがほしい」と入手し、長く自宅で大切にしてきましたが、「ゆかりの地に戻る方がよい」と考えて2017年に掛川市に贈られたものです。

江戸時代のものと思えないくらい色が鮮やかで、特に太田資俊の甲冑はブルーのグラデーションが美しかったです。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

天守閣を見上げる二の丸茶室でお茶をいただく

茶室の庭から天守閣を見上げる

こちらは掛川城公園内にある二の丸茶室。門をくぐると、そこには静かで穏やかな空間が広がっています。

美しく整えられた庭から上を向くと、すぐそばに天守閣が。秋には美しい紅葉越しの姿を見ることができます。

赤い毛氈が鮮やかな広間

こちらは赤い毛氈が鮮やかな10畳の広間。

2023年1月には、ここで藤井棋士と羽生棋士の王将戦が行われました。同じ部屋に座ることができ、ワクワクしてしまいます。

呈茶サービスで掛川抹茶と地元の和菓子をいただく

入館料には呈茶サービスが含まれています。掛川市内で作られた抹茶と上生菓子、この日のお菓子は「とんぼ玉」でした。

かわいらしい鶴が飛ぶお茶碗と同じ色あいで、思わずにっこり。上品な甘さで、すっきりとした抹茶にとても合います。

造園家 龍居竹之介氏がつくった庭

広間から見た庭の様子です。

こちらの庭を作ったのは、西本願寺などの古庭園の修復整備も行う、著名な造園家の龍居竹之介氏。

窓枠があることで、庭が屏風に描かれた絵のように見えてきます。

小間「桔梗庵」で心が静かに

こちらは小間「桔梗庵」、太田家の家紋の桔梗にちなんだ名です。

少し暗めのあかりが灯され、4畳半でも決して狭くは感じない空間に座っていると、心がしんと静まっていきます。

茶室の設計監理を行なったのは、茶室や数寄屋建築の第一人者として知られる故中村昌生氏。

この他に立礼席もあり、茶室や茶道具は有料で借りることもできます。

重臣の屋敷地に建てられた葛布問屋の住宅「竹の丸」

明治36年築、葛布問屋の松本家住宅

掛川城公園に隣接する竹の丸。明治36年、江戸時代から掛川城下で葛布(くずふ・かっぷ)問屋を営む松本家が建てた住宅です。

葛布は葛の繊維を織った布で、掛川市の伝統工芸品。江戸時代には武士の裃(かみしも)などに使われていました。

ここは城の北門を守る場所にあたり、かつては家老など重臣の屋敷が置かれていました。

江戸時代の図譜には「竹の丸」の表記があるため、当時から竹の丸と呼ばれる場所だったことがわかります。

松本家の美意識を感じる貴賓室

松本家は江戸時代から掛川藩に金子を用立て、明治時代には掛川の財界を代表する有力者として記録に残る名家。

そんな松本家が明治36年に建てた主屋にも洋間の応接室がありますが、大正末期から昭和初期にかけて増築した離れ2階は和洋折衷の空間。

貴賓室の外に面した欄間にはステンドグラス、窓の外には鉄製のベランダ、床は寄木張り、壁などに葛布が貼られ、あふれ出る美意識に圧倒されます。

着物を着て写真撮影したくなるスポット

こちらは離れ1階の座敷。2階の貴賓室とはがらりと趣きが変わり、広い建物の中にはさまざまな表情を見せる部屋が並んでいます。

近代和風建築の粋を尽くした建物や枯山水の回遊式庭園は、着物での写真撮影スポットとして大人気。大正レトロな着物を着てみたくなる空間です。

竹の丸スイーツカフェで庭園を眺めながらお茶を

竹の丸の離れ1階には「竹の丸スイーツカフェ」があり、庭園を眺めながらスイーツや掛川茶、キッシュなどを味わうことができます。

お部屋のしつらえが素敵で、あちこち見回してしまいました。

抹茶スイーツ「CHABATAKE」と掛川茶

いただいたのは、お茶づくしのケーキ「CHABATAKE」と掛川茶のセット。

ケーキは一番上に茶畑の形をしたダコワーズ、濃厚な掛川抹茶のクリームとスポンジ、掛川産柑橘「不知火(しらぬい)」のコンフィチュール、一番下はパリパリ食感のチョコが層になり、さまざまな食感と味が口の中で一体になります。

掛川茶はポットでサーブされ、深蒸し茶の旨味をたっぷりと味わうことができました。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

見どころ満載!時間をかけて巡りたい掛川城

掛川城はJR掛川駅から徒歩7分。城下町の雰囲気を楽しみながら散策すれば、あっという間に到着してしまいます。

車の場合は、掛川城公園駐車場か掛川大手門駐車場の利用がおすすめ。料金は同じですが、大手門駐車場は復元された大手門、現存する大手門番所のすぐそばにあります。

見どころがたくさんある掛川城。ぜひたっぷりと時間をかけて堪能してくださいね。

掛川城天守閣・御殿、二の丸茶室へのアクセス

- 【住所】

静岡県掛川市掛川1138-24

【営業時間】

天守閣・御殿:9:00〜17:00(入館は16:30まで)

二の丸茶室 :9:30〜17:00(入館は16:30まで)【定休日】年中無休

【入館料】

天守閣・御殿:一般410円、小・中学生150円

二の丸茶室(呈茶サービス):一般510円、小・中学生250円【公式サイト】http://kakegawajo.com/

※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご覧ください。

竹の丸へのアクセス

- 【住所】

静岡県掛川市掛川1200-1

【営業時間】9:00〜17:00(入館は16:30まで)

【定休日】年中無休

【入館料】一般100円、小・中学生50円

【公式サイト】http://kakegawajo.com/

※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご覧ください。