遠州七不思議「夜泣石伝説」の舞台、掛川「小夜の中山」をぶらり探訪

掛川市|【更新日】2023年10月4日

遠州七不思議の一つ、「夜泣石伝説」を聞いたことはありますか?静岡県掛川市の中山峠に伝わる、恐ろしくも悲しい母と子の物語です。

今回は、伝説の舞台「小夜の中山」を巡ってみましょう。

目次

東海道の難所に伝わる母と子の悲しい伝説

箱根、鈴鹿と並ぶ東海道の三大難所、中山峠

中山峠は東海道の日坂宿と金谷宿の間、現在の掛川市と島田市の境近くに位置します。

山や谷に囲まれた細い道で、急勾配の坂が険しく、箱根峠や鈴鹿峠とともに“東海道の三大難所”といわれていました。

江戸時代に広く世に紹介された夜泣石伝説

夜泣石伝説のあらましです。

中山峠の頂上にある寺で安産祈願をした臨月の母親が、帰る途中に石にもたれて休んでいたところ、金目当ての山賊に刀で切り殺されてしまいました。

刀が石にあたったため、赤ちゃんは無事にお腹の切り口から生まれ、石に乗り移った母親の魂は助けを求めて泣きます。

寺のお坊さんが泣き声に気付き、赤ちゃんを助け、母親を弔いました。

赤ちゃんはお乳の代わりに水飴で育てられ立派に成長した、というお話です。

今は静かに祀られる夜泣石

広重の東海道五十三次にも描かれた石

こちらが夜泣石。

もともとは沓掛(くつかけ)の急勾配の坂の途中にありましたが、現在は3km ほど東に移され、静かに祀られています。

広重の浮世絵、東海道五十三次の日坂宿の絵の中では、道を塞ぐような大きな石として描かれました。

東海道から旧国道1号そばに移される

この付近の旧東海道がとても険しかったため、明治13年に日坂と金谷を結ぶ約5kmの中山新道が開通します。日本で初めての有料道路でした。

旧東海道にあった石は、そのときに現在の場所に移されたとのこと。

中山新道は、やがて旧国道1号となりました。

博覧会や物産展の展示で東京に運ばれたことも

明治の頃、夜泣石は東京で開催された勧業博覧会に展示されましたが、張り子の石の中で赤ちゃんを泣かせる別の見せ物の方に人気が集まってしまい、本物の石は“泣かない”と言われてしまったとか。

帰りの運搬費を捻出できず、焼津まで運ばれて放置されていたのを、地域の方々が運んだそうです。

昭和7年には銀座松坂屋の静岡物産展に石が展示され、今も石の隣に“銀座松坂屋”と刻まれた灯籠が立っています。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

伝統の製法で子育飴を作る小泉屋

1751年創業、中山峠で宿屋を営んでいた小泉屋

こちらは夜泣石が祀られている場所のすぐそば、旧国道1号沿いにある小泉屋。

赤ちゃんを育てた水飴、子育飴を作るお店ですが、創業はなんと1751年、江戸時代です。

創業時は峠の頂上付近で宿屋を営んでいたとのこと。明治12年、昭和7年と2度の移転を経て、今の場所にお店を構えています。

もち米と麦芽を使う昔ながらの製法

女将さんの小泉玲子さんに子育飴の作り方を教えていただきました。

ふかしたもち米に麦芽を混ぜ、一晩寝かせると麦芽糖ができます。水分を絞り、じっくりと煮詰めると琥珀色の子育飴が完成。

通常の透明な水飴はデンプンから作られており、材料や作り方が違うとのこと。

子育飴は左の大きな瓶から割り箸にからめて渡してくれます。香ばしく、やさしい甘さが口いっぱいに広がりました。

子育飴ソフトクリームを味わう

こちらは子育飴ソフトクリーム。子育飴を溶かして混ぜ込んであるため、香ばしさをしっかりと感じます。

素朴な甘さがちょうどよく、暑い夏の日にもさっぱりと食べることができました。

静岡おでんなどのお食事メニューも

こちらは静岡おでん。色が濃いだし汁で煮込まれていて、だし粉をかけて食べることや、具が一つずつ串に刺してあることが特徴です。

こんにゃく、玉子、静岡おでんならではの黒はんぺんをいただきました。味がしっかりしみておいしかったです。

おでん以外に、おそばやうどんなどのお食事、ぜんざいやあんみつソフトなどの甘味もありますので、小夜の中山巡りの休憩におすすめです。

夜泣石伝説ゆかりの古刹、久延寺

中山峠の頂上にたたずむ歴史ある寺

奈良時代の僧、行基が開いたと伝わる久延寺(きゅうえんじ)。

中山峠の頂上付近にあり、夜泣石伝説では母親が安産祈願をし、子供がこちらのお坊さんに育てられたとされています。

徳川家康が、掛川城主の山内一豊に命じて観音堂を建立させた、由緒ある寺です。

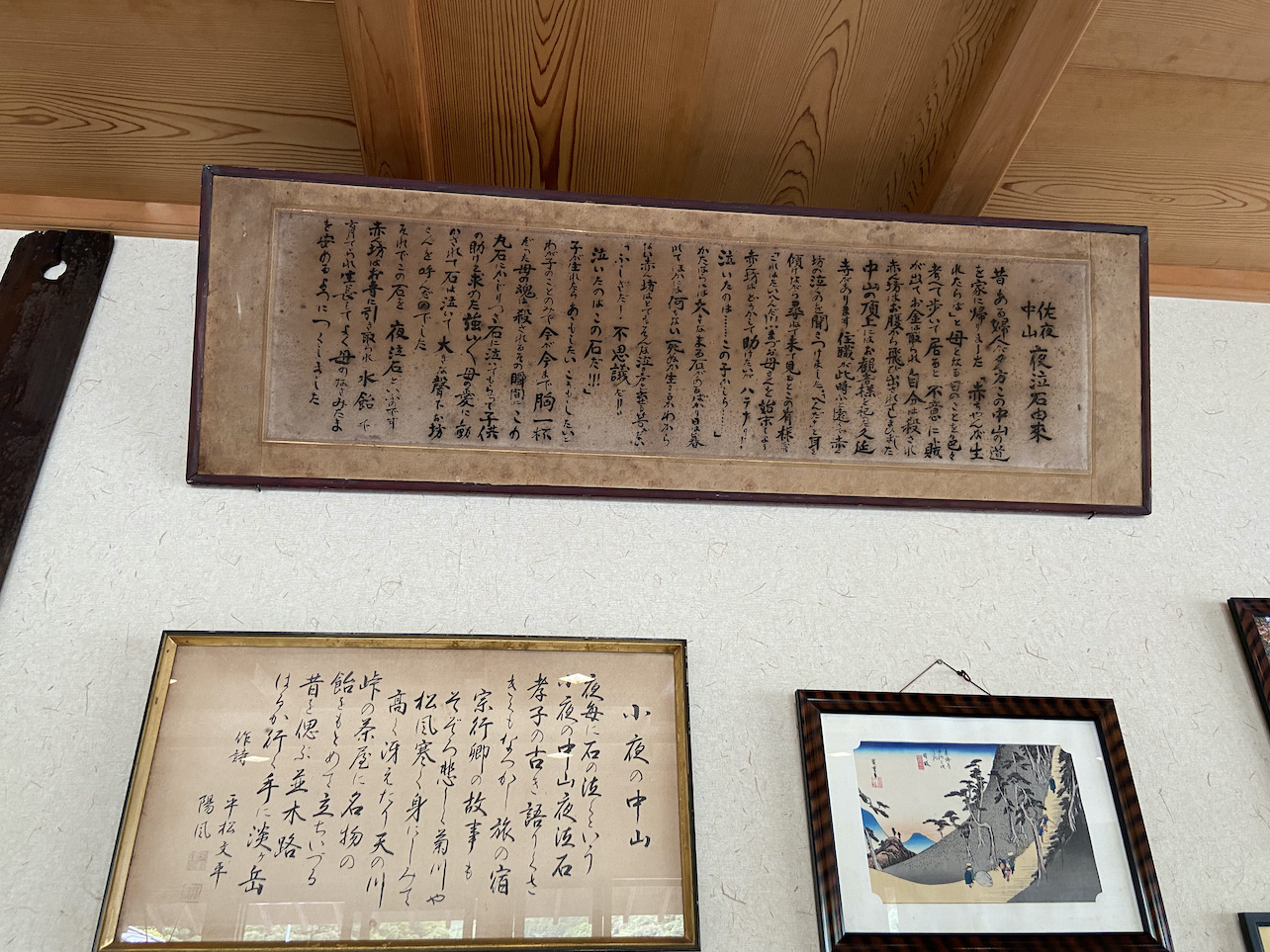

久延寺夜泣石は小石姫供養塔

こちらは境内にある久延寺夜泣石。殺された母親、小石姫を弔うための供養塔として作られたものです。

昔は寺の門前に置かれていましたが、昭和40年頃に境内に移されたとのこと。

伝説が広まったことで、後世のたくさんの人にお参りされる場所となりました。

家康を山内一豊がもてなした茶亭跡

1600年、会津の上杉征伐に向かう家康を、掛川城主の山内一豊が久延寺でもてなしました。

こちらはそのときの茶亭の跡です。

家康軍は6月23日に浜松、24日に島田で宿営したので、掛川に寄ったのは24日と思われます。

7月2日に江戸城に入った後、21日に会津に向け出陣。24日に石田三成の挙兵を聞き、直ちに会津征伐を中止。

進路を西に反転し、やがて9月15日の関ヶ原の戦いへとなだれ込んでいきます。

家康が植えた五葉松の跡

こちらは山内一豊のもてなしに対し、家康がお礼に植えた五葉松の跡。

山内一豊はもともと豊臣家の大名でしたが、同じく豊臣家の石田三成の挙兵の際、東軍西軍のどちらにつくか迷う武将たちの中で、真っ先に東軍の家康に掛川城を提供すると発言しました。

茶亭で家康と山内一豊がどのような話をしたのか、気になります。

静岡県のドライブは レンタカーがおすすめ

峠道沿いに点在するスポットを巡る

明治まで石があった夜泣石跡

小夜の中山の峠道沿いには、たくさんの見どころが点在しています。

こちらは東海道五十三次に描かれた石があった場所。狭い道に大きな石があればさぞ邪魔だったでしょう。

参勤交代の大名行列も西へ東へと通ったのに、誰もどかそうとしなかったのはなぜなのでしょうか。

近くには妊婦の墓もあります。

家康をもてなすお茶の水を汲んだ御上井戸

こちらは山内一豊が家康をもてなしたときに水を汲んだ御上井戸(おかみいど)。久延寺から少し坂を下った先にあります。

豪雨の後や炎天下でも、冷たく清らかな水が絶えず湧き出ると伝えられています。

和歌や俳句に詠まれる小夜の中山 松尾芭蕉の句碑

東海道を往来したのは武士だけではありません。多くの旅人も苦労して峠を越えていき、和歌や俳句がたくさん詠まれました。「小夜の中山」は歌枕にもなっています。

こちらは松尾芭蕉が詠んだ「馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり」の句碑。

夜が明ける前に宿を出て、馬の上でうとうとしながら険しい峠道を越えるとは、さすがに旅慣れています。

小夜の中山公園入り口にある西行法師の歌碑

久延寺近くにある小夜の中山公園の入り口には、西行法師の歌碑があります。

新古今和歌集に収録された和歌、「年たけてまた越ゆべしとおもひきや命なりけりさやの中山」。

1186年、西行法師が69歳のときに2度目の東国への旅路で詠んだものです。

30歳の頃に一度越えた小夜の中山に再び来て、長生きをしたものだとしみじみ感じる気持ちを表していますが、当時の69歳はとても高齢。どのように峠を越えたのでしょうか。

歌碑・句碑の道

こちらは小夜の中山公園内にある橘為仲朝臣の歌碑。

小夜の中山を詠んだ数多い和歌や俳句の中で、代表的なものの碑が峠道沿いに建てられているのですが、その数は16に及びます。

今も道幅は狭く、車では通るのが難しい場所もありますので、昔の人と同じように歩いてみてはいかがでしょうか。

現地発信!おすすめホテル・旅館は こちら

旧街道を歩きながら遠い昔の伝説に想いを巡らせる

夜泣石伝説には二つのエンディングがあります。助けられた赤ちゃんは立派に成長し、刀の研師になりました。

母を殺した男が客として刀を持ってきたときに、刃こぼれから母の仇であることを知り、切り捨てたという説と、男と思いを語り合って母を偲んだという説です。

あなたはどちらだと思いますか?

小夜の中山の峠道を歩きながら、思いを巡らせてみたくなります。

夜泣石・小泉屋へのアクセス

- 【住所】

静岡県掛川市佐夜鹿57-8

【小泉屋 営業時間】

夏季 9:00〜17:30、冬季 9:00〜17:00

【小泉屋 定休日】木曜日(水曜不定休)

【駐車場】あり

【公式サイト(小泉屋)】http://koizumiya.com/

※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご覧ください。

久延寺へのアクセス

- 【住所】

静岡県掛川市佐夜鹿291

【駐車場】あり