日本の貴重な古民家が25件集まる「日本民家園」。先人の暮らしの知恵と工夫を学ぼう

川崎市|【更新日】2023年8月29日

川崎市多摩区にある「川崎市立日本民家園」は、かつて日本全国にあった古民家を将来に残すことを目的に設立された野外博物館です。

野外には、東日本の代表的な民家をはじめとしたさまざまな文化財建造物が25件展示されています。

「宿場」「信越の村」「関東の村」「神奈川の村」「東北の村」「その他」に分かれ、エリアごとにその地域の代表的な古民家を見ることができます。

目次

合掌造りに風情を感じる「信越の村」エリア

水車は3つの機能を備えた19世紀の原動力

信越の村の入口には、長野市にあった水車小屋があります。山間にあるこの地域は、豊富な水に恵まれ、水車小屋が30件ちかくもあったそうです。

水車小屋は当時、現地で「クルマヤ」と呼ばれていたそうですよ。車輪の直径は3.6メートル。

内部には「つき臼」が2基、「粉挽き臼」が1基、「わらはたき」が1基あります。それぞれ主に「精米」、「製粉」、「わら打ち」の役割を担っていました。

急勾配の大屋根が特徴的な迫力満点の合掌造り

合掌造りと言えば、豪雪地帯の飛騨白川郷(岐阜県)が有名ですが、越中五箇山(富山県)にも多くありました。信越の村には、どちらの合掌造りも展示されています。

豪雪地帯に見られる造りのため、柱や梁の材料が太いことと屋根の勾配が急傾斜であることが特徴的です。

合掌造りの屋根裏の広い空間は、養蚕や収納スペースとして使用されていたそうです。大きな屋根の合掌造りが連なる光景は、見ごたえがありますよ。

昔の暮らしぶりを感じられる道具や家具

五箇山は谷が深いため、川を渡るために人力のロープウェーである「渡し籠」が使用されていたようです。

家の中には、雪下ろしや修理で屋根に登る際に使われた「用心綱」と呼ばれる鎖や、みそ造りに使われた「シコミダル」などが、当時の様子のまま展示されています。

残された道具や家具から、昔の人々がどのように生活していたのか想像ができますね。

馬と共に生きる「東北の村」の生活

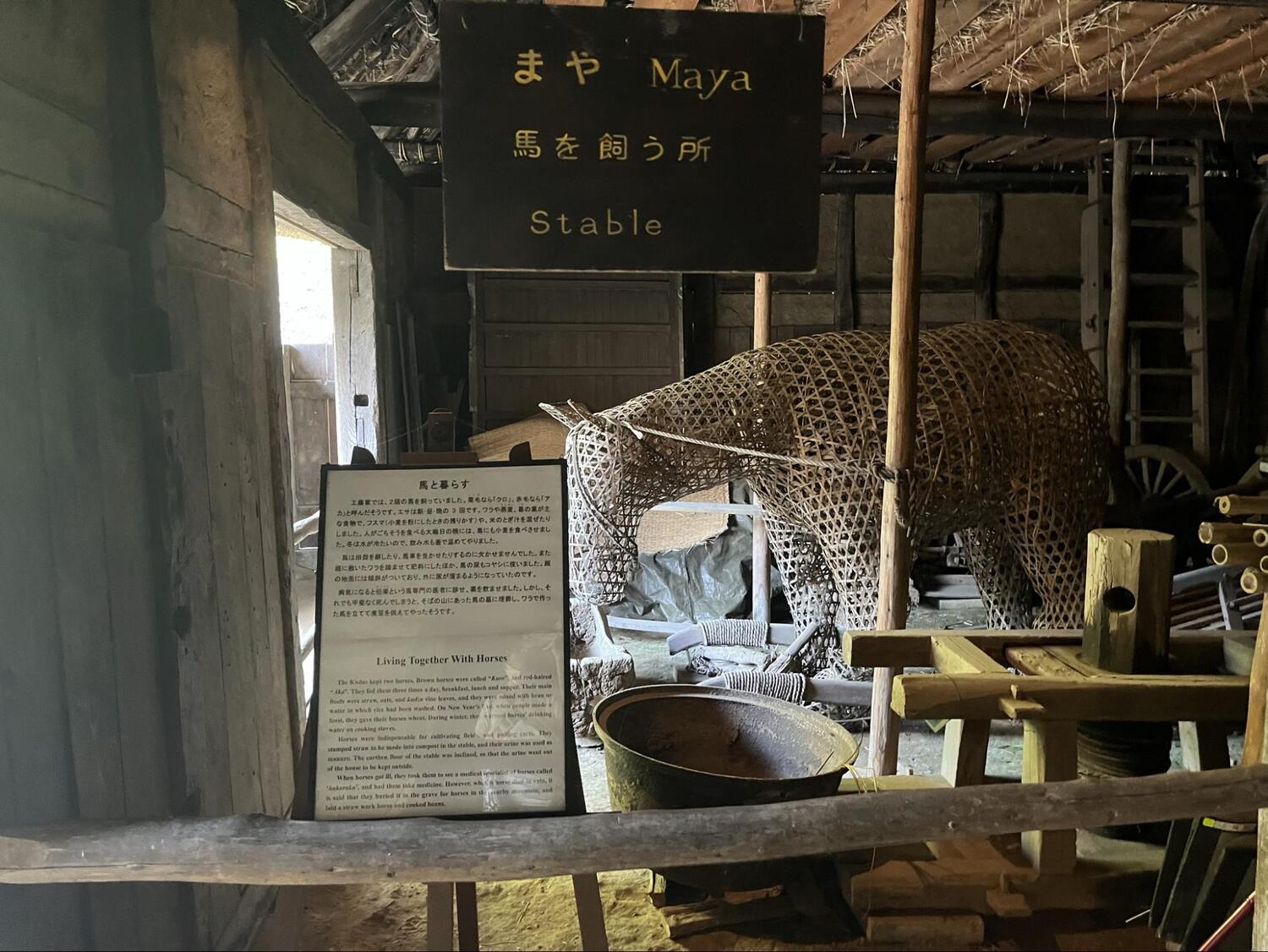

同じ屋根の下で共存。部屋の一角が馬小屋に

主屋(おもや)の前に馬屋(まや)が突出したL字型の民家は、岩手県の旧南部藩領に多く見られる造りで「南部の曲屋(まがりや)」と呼ばれているそうです。

この地域は、江戸時代中期に南部馬(なんぶうま)の飼育が盛んになった頃に、作られた形式のようです。

寒い地方では馬も凍えてしまうので、同じ屋根の下で暮らしていたようです。当時は、馬も家族の一員と捉えていたのではないでしょうか。

床上公開された古民家で囲炉裏体験

園内では毎日ボランティアの方が囲炉裏で火を焚いており、こうした家では床上まで公開していますので、部屋に上がって見学することができます。(10時~15時頃、床上公開は休止日あり)

囲炉裏で火を焚くことは、茅葺屋根を燻して虫がこないようにする効果もあります。囲炉裏を使って生活したことはないはずなのに、この光景に懐かしさを覚えるのはなぜでしょうか。

家の造りで学べる当時の工夫と知恵

竹すのこ天井で屋根裏を美しく

神奈川の村でよく見られたのは、竹すのこ天井です。物を置けるようにするためと、天井を美しくみせる2つの役割を担っていたそうです。

竹すのこでできた床もみられました。当時は、板が貴重だったため、より身近だった竹の上に、厚いむしろを敷いてくらしていたそうです。

当時は、色々と知恵を絞って工夫しながら暮らしていたのですね。

屋根に草をあえて生やした理由とは?

茅葺屋根の上に、草が生えた家がありました。これを「芝棟(しばむね)」と言い、あえて生やしているそうです。

草の生えている屋根のとがった部分を棟(むね)と言います。ここを固める棟固めのために土をのせ、その土が崩れないよう植物を植えているそうです。

当時の人々は、自然の力を上手に利用していたのですね。

濡れたものを乾かすのに活躍した「火棚」

雪の多い地方の信越の村で見られたのは、囲炉裏の上の「火棚」と呼ばれる、天井から吊るされた棚です。濡れたものを乾かしたり、冬の保存食を吊るしたりするために使われたそうですよ。

家の造りで、地域の特性や当時の工夫が見て取れてとても興味深いですね。

藍染め体験やお土産ショップもおすすめ

貴重な藍染め体験で思い出を形に

西門を兼ねている伝統工芸館では、無地のハンカチに模様を付ける藍染め体験ができます。所用時間は1時間から1時間半程度で、初めての方でも簡単にできるそうですよ。

事前予約が必要なので、空き状況をホームページから確認して予約してみてくださいね。

民家園ならではのグッズが盛りだくさんな売店のお土産コーナー

藍染めで作られたハンカチやヘアゴムなどは、伝統工芸館と正門前にある売店お土産コーナーで販売されています。

売店のお土産コーナーでは藍染め以外にも、民家園の絵はがきや竹でできた籠など、民家園ならではのグッズがたくさん並んでいましたよ。

昔の暮らしが楽しく学べる見どころ満載の「日本民家園」へ

民家は人々の暮らしや時代を映し出す鏡のようなものだと感じます。屋根1つとっても地域によって異なり、それぞれの気候や特性に合わせて工夫を凝らして生活していたのだと分かります。

野外展示の他には、室内の本館展示室もあります。そこでは、古民家に関する基本的な知識が学べる展示や、家や暮らしをテーマにした企画展示が行われているので、そちらに立ち寄るのもおすすめです。

ぜひ、昔の人々の生活に想いを馳せながら民家園を巡ってみてはいかがでしょうか?

日本民家園へのアクセス

- 【住所】

神奈川県川崎市多摩区桝形7-1-1

【駐車場】あり

生田緑地駐車場を利用【公式サイト】https://www.nihonminkaen.jp/

※掲載時の情報です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。